Viktoria Siewert

Vor über 15.000 Jahren begann der Mensch, Tiere zu domestizieren – aus Wildtieren wurden Haustiere. Seither leben unsere tierischen Begleiter in menschlicher Obhut, und zwar in verschiedensten Bereichen, vom innig geliebten Schoßhund, über die Labormaus, bis hin zu Schweinen, Rindern oder Geflügel in der Intensivtierhaltung. Dabei zeigt die aktuelle, gesellschaftliche Debatte eines sehr deutlich: Das Wohlergehen all dieser Tiere, die in Menschenhand leben, ist essentiell für einen nachhaltigeren Umgang mit unserer Umwelt.

Doch wie beurteilt man eigentlich das Wohlergehen von Tieren? Wann geht es einem Tier tatsächlich gut und wann schlecht? Bei der Beantwortung dieser Frage gilt zu beachten: Die augenscheinliche Gesundheit reicht längst nicht mehr aus, um einem Tier ein ausgezeichnetes Wohlergehen zu attestieren. Auch die Emotionen spielen eine wichtige Rolle!

Emotionen bei Tieren – Gibt es das überhaupt?

Wer einen Hund besitzt, der beim Silvesterfeuerwerk verschreckt den Schwanz einzieht und sich schnell unter dem Sofa verkriecht, würde wohl sofort mit einem deutlichen „Ja“ antworten. Was Laien glasklar erscheint, war in der Welt der Wissenschaft lange Zeit nicht so eindeutig. Noch vor wenigen Jahrzehnten herrschte die Meinung, wissenschaftliche Aussagen über die Emotionen von Tieren seien schier unmöglich. Dank des wissenschaftlichen Fortschritts, insbesondere in den Neurowissenschaften und der Verhaltensbiologie, sind sich jedoch mittlerweile auch Forschende einig: Tiere haben ganz ähnliche Emotionen wie wir Menschen! Sie können ängstlich sein, sie können sich freuen, und manche lieben es sogar, wenn wir sie am ganzen Körper kitzeln. Die große Herausforderung besteht allerdings darin, ebendiese Emotionen bei Tieren eindeutig zu erfassen, denn das ist gar nicht so einfach. Das zeigt folgendes Beispiel: Viele Menschen denken, Delfine seien stets fröhlich, denn sie lächeln ja schließlich immer – ein folgenreicher Trugschluss. Auch wenn es Delfinen schlecht geht, ändert sich ihr Gesichtsausdruck nicht. Ihnen fehlt schlicht die Gesichtsmuskulatur, die uns Menschen unsere facettenreiche Mimik ermöglicht. Für eine fundierte Aussage über die Emotionen von Tieren braucht es also mehr als einen raschen Blick auf das äußere Erscheinungsbild. Was machen Wissenschaftler*innen also, um die Emotionen von Tieren zu erfassen?

Die physiologische Komponente

Eine erste Möglichkeit, sich den Emotionen von Tieren anzunähern, ist es, die sogenannte physiologische Komponente von Emotionen genauer in den Blick zu nehmen. Ein Beispiel: Stellen wir uns vor, eine männliche Ratte begegnet einem Eindringling in ihr Territorium – eine eindeutig stressige Situation. Wie können wir mit wissenschaftlichen Mitteln feststellen, dass die Ratte tatsächlich gestresst ist? Wir könnten zunächst ihre Pulsfrequenz messen. Diese dürfte stark erhöht sein – wir kennen wohl alle das Gefühl, dass unser Herz in stressigen Situationen schneller pocht. Auch können wir die Konzentration von „Stresshormonen“ im Blut der Ratte messen. Bestimmte Hormone, darunter Kortikosteron und Adrenalin, schüttet der Körper nämlich in aufregenden Situationen vermehrt aus – man denke an den „Adrenalin-Kick“ bei einer Achterbahnfahrt. Diese „Stresshormone“ helfen dem Körper der Ratte dabei, Energiereserven zu mobilisieren, die sie für einen bevorstehenden Kampf mit dem feindlich gesinnten Artgenossen benötigt. Wir fassen also zusammen: Sind Pulsfrequenz und Konzentration von „Stresshormonen“ erhöht, können wir darauf schließen, dass die Ratte gestresst ist – oder etwa nicht? Leider ist es nicht ganz so einfach! Stellen wir uns einen anderen Fall vor: Unsere Ratte begegnet nun einer besonders attraktiven, paarungsbereiten Ratten-Dame. Das Herz hüpft jetzt ebenfalls höher – allerdings eher vor Freude als vor Angst. Würden wir zudem die „Stresshormon“-Konzentration messen, dann wäre diese stark erhöht, denn auch der Paarungsakt verlangt unserer Ratte eine Menge Energie ab. Zusammenfassend bedeutet das: Wenn wir nicht genau wissen, ob eine Situation für ein Tier gerade angenehm oder stressig ist, dann können wir das anhand der Pulsfrequenz oder der „Stresshormone“ nicht eindeutig bestimmen. Daher ist es wichtig, noch weitere Komponenten von Emotionen zu untersuchen.

Die Verhaltenskomponente

Denken wir noch einmal an das Silvesterfeuerwerk zurück. Frauchen und Herrchen ist sofort klar, dass Bello große Angst vor den tosenden Böllern und Raketen haben muss, und das ganz ohne dessen „Stresshormon“-Konzentrationen zu messen. Erkennbar wird das an Bellos Verhalten: Der Schwanz ist eingezogen, die Haltung geduckt und das nächstbeste Versteck wird aufgesucht. Bestimmte Verhaltensweisen lassen neben physiologischen Indikatoren also ebenso auf die Emotionen von Tieren schließen. Bei Bello reicht in diesem Fall bereits sein typisches Verhalten im Alltag aus, man spricht auch von „Spontanverhalten“. Doch nicht nur bei Haustieren, sondern auch im Zoo, in der Landwirtschaft oder im Labor kann das Spontanverhalten Aufschluss über Emotionen geben. Aufmerksame Zoobesucher*innen haben gewiss schon einmal beobachtet, wie Tiger, Leopard und co. immer wieder dieselbe Route im Käfig zurücklegen. Solch repetitive Verhaltensweisen zählen zu den Verhaltensstörungen, welche häufig durch schlechte Haltungsbedingungen wie zu wenig Platz und fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen. Sie gelten demnach als Indikatoren für negative Emotionen.

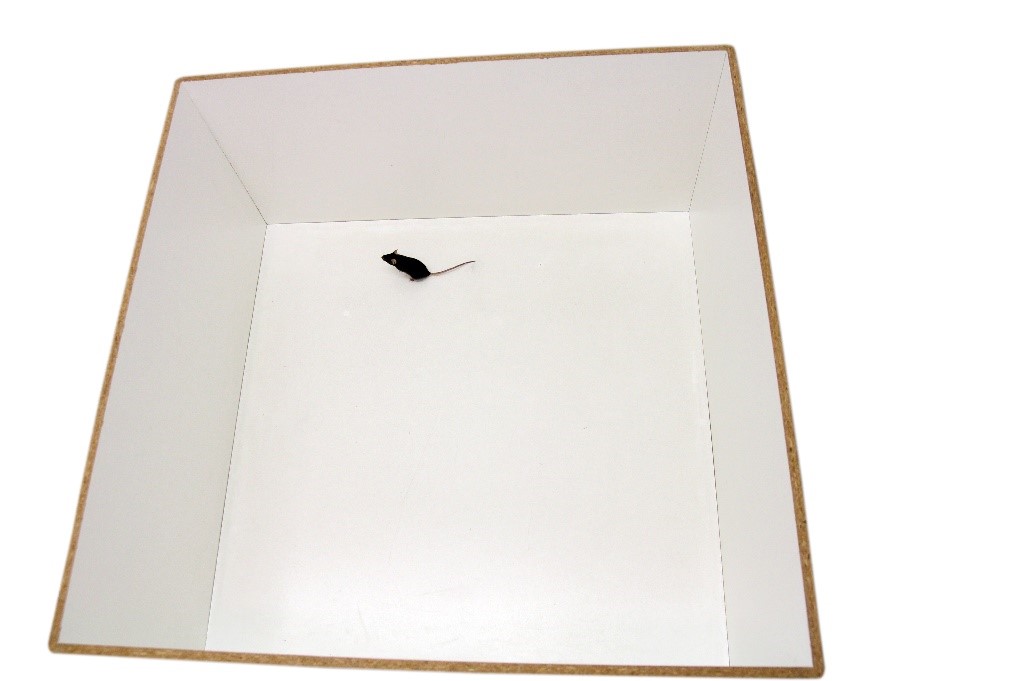

Neben dem Spontanverhalten helfen in der Verhaltensbiologie zusätzlich gezielte Verhaltenstests, um sich den Emotionen von Tieren zu nähern. Ein Beispiel aus der Forschung mit Mäusen ist der so-genannte Open Field Test. Die dafür notwendige Testapparatur besteht aus einer Box, die oben geöffnet ist – quasi ein übergroßer Schuhkarton ohne Deckel. Mittig darüber hängt eine Lampe. Setzt man nun eine Maus in die Box, läuft sie meist neugierig darin umher, um ihre neue Umwelt zu erkunden. Dieses Explorationsverhalten dient in der Natur einem wichtigen Zweck: der Nahrungssuche. Jedoch ist eine Maus auf hell erleuchteter, freier Fläche in der Natur auch ein leicht verdienter Mittagssnack für einen hungrigen Fressfeind. Als beliebte Beutetiere stehen Mäuse also in einem Konflikt: Sie müssen sich Nahrung beschaffen, ohne dabei selbst auf dem Speiseplan zu landen. Im Open Field Test wird genau dieser Konflikt genutzt. Während die Mäuse die Apparatur explorieren, suchen sie gleichzeitig Schutz in der Nähe der Wände und trauen sich nicht oft in die helle Mitte der offenen Fläche. Dabei gilt: Je ängstlicher eine Maus ist, desto mehr Zeit verbringt sie in den geschützten Randbereichen. Je mutiger sie ist, desto öfter traut sie sich auch in die Mitte der Box. Mit diesem einfachen Test, der nicht länger als fünf Minuten dauert, können Forschende also auf die Emotion „Angst“ bei kleinen Nagern rückschließen.

Vielleicht ist es Euch schon aufgefallen – all die genannten Verhaltensweisen haben eines gemeinsam: Sie deuten alle auf negative Emotionen hin. Wollen wir jedoch feststellen, ob es einem Tier wirklich gut geht, wollen wir natürlich auch positive Emotionen messen. Das ist leider besonders schwierig. Hier kommt die kognitive Komponente von Emotionen ins Spiel…

Die kognitive Komponente

Um die kognitive Komponente von Emotionen genauer unter die Lupe zu nehmen, machen wir einen kurzen Abstecher in die Humanpsychologie. Jahrzehntelange psychologische Forschung hat nämlich gezeigt, dass unsere Emotionen eng mit unseren kognitiven Prozessen verknüpft sind. Wir alle kennen vermutlich die berühmte Frage: „Ist das Glas halb voll oder halb leer?“ Anhand unserer Antwort verraten wir schnell, ob wir die Welt eher optimistisch oder pessimistisch sehen. Das Interessante dabei: Unsere Antwort ist keineswegs reiner Zufall. Geht es uns nämlich gut, dann sagen wir: „Das Glas ist halb voll!“ – wir sind optimistisch. Sind wir jedoch schlecht gelaunt, ängstlich oder gar depressiv, dann sagen wir: „Das Glas ist halb leer!“ – wir sind also eher pessimistisch. Das macht deutlich: Unsere Gefühle haben einen sehr großen Einfluss darauf, wie optimistisch oder pessimistisch wir durch unser Leben gehen. Spannend wird es, wenn man diese Logik umdreht: Wissen wir nämlich, wie ein Mensch das metaphorische Wasserglas, einen sogenannten ambigen Stimulus, bewertet, erlaubt dies im Gegenzug Rückschlüsse über das Gefühlsleben dieser Person – nicht nur in die negative, sondern auch in die positive Richtung!

Im Jahr 2004 fand ein englisches Forscherteam um Michael Mendl einen Weg, auch Ratten ein „halbgefülltes Wasserglas“ zu zeigen, und sie zu fragen, wie sie dieses bewerteten. Das funktionierte in etwa nach folgendem Prinzip: Die Ratten lernten zunächst, zwei Töne zu unterscheiden. Erklang ein hoher Ton, mussten die Tiere einen Hebel auf der linken Käfigseite drücken, um eine Futterbelohnung zu erhalten. Erklang ein tiefer Ton, mussten sie einen Hebel auf der rechten Seite drücken, um einen unangenehmen Luftstoß zu vermeiden. Daraufhin wurde den Ratten ein mittlerer Ton präsentiert, der dem halbgefüllten Wasserglas entsprach. Drückten die Tiere nun den linken Hebel, erwarteten sie vermutlich eine Belohnung – sie waren also eher optimistisch. Drückten sie den rechten Hebel, erwarteten sie eher einen Luftstoß – eine pessimistische Antwort. Das Interessante dabei: Gestresste Ratten interpretierten den mittleren Ton im Schnitt deutlich pessimistischer als nicht gestresste Tiere. Verwandelten die Forschenden den Käfig der Tiere jedoch in einen Abenteuerspielplatz, so wurden die Ratten optimistischer. Das zeigt uns: Die Art und Weise, wie die Tiere den ambigen Reiz interpretierten, hing tatsächlich von ihrem emotionalen Zustand ab. Das funktioniert längst nicht mehr nur bei Ratten: Mit einigen Anpassungen des Testverfahrens lassen sich „Optimismus“ und „Pessimismus“ bei verschiedensten Tierarten messen – von kleinen Ameisen, über Fische und Vögel, bis hin zu unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen.

Ein gut gefüllter Werkzeugkoffer

Fassen wir noch einmal zusammen: Tiere haben Emotionen! Um diese wissenschaftlich korrekt zu erfassen, erfordert es jedoch einen gewissen Aufwand. Mittlerweile haben Forschende dafür einen gut gefüllten Werkzeugkoffer parat. Sowohl Physiologie, Verhalten wie auch kognitive Prozesse von Tieren werden in der Emotionsforschung berücksichtigt. So können wir Tiere heute tatsächlich „fragen“, wie es ihnen geht: Ist Bello vielleicht weniger gestresst, wenn sein Herrchen ihn öfter streichelt? Welches Spielzeug im Käfig nimmt Labormäusen ihre Ängstlichkeit? Und werden Kühe optimistischer, wenn sie täglich zum Grasen auf die Weide dürfen? Diese und viele weitere Fragen können wir den Tieren stellen. Das ermöglicht es uns, das Wohlergehen von Tieren in Menschenhand immer weiter zu verbessern.

Lesetipps:

Brydges, N. M., Leach, M., Nicol, K., Wright, R., & Bateson, M. (2011). Environmental enrichment induces optimistic cognitive bias in rats. Animal Behaviour, 81(1), 169-175.

Clubb, R., & Mason, G. (2003). Captivity effects on wide-ranging carnivores. Nature, 425(6957), 473-474.

Harding, E. J., Paul, E. S., & Mendl, M. (2004). Cognitive bias and affective state. Nature, 427(6972), 312-312.

Koolhaas, J. M., Bartolomucci, A., Buwalda, B., de Boer, S. F., Flügge, G., Korte, S. M., … & Fuchs, E. (2011). Stress revisited: a critical evaluation of the stress concept. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35(5), 1291-1301.

Kästner, N. (2020): Haben Tiere Gefühle? ETHOlogisch – Verhalten verstehen (www.ethologisch.de, abgerufen am 14.6.2023).

Larson, G., Karlsson, E. K., Perri, A., Webster, M. T., Ho, S. Y., Peters, J., … & Lindblad-Toh, K. (2012). Rethinking dog domestication by integrating genetics, archeology, and biogeography. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(23), 8878-8883.

Paul, E. S., Harding, E. J., & Mendl, M. (2005). Measuring emotional processes in animals: the utility of a cognitive approach. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 29(3), 469-491.

Über die Autorin:

Viktoria Siewert ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Neuro- und Verhaltensbiologie der Universität Münster. An der Abteilung für Verhaltensbiologie forscht sie zum Thema Wohlergehensdiagnostik. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Erfassung kognitiver Indikatoren für die Emotionen von Tieren.