Cornelia Steinhäuser

Bald werden wieder bunte Blühstreifen entlang der Felder zu sehen sein. Vor dem Hintergrund des mehrmals festgestellten massiven Insektensterbens (Hallmann et al. 2017) werden sie in den letzten Jahren vermehrt angelegt, um Lebensräume zu schaffen. Zudem sollen sie den Passant*innen ästhetische Freude bereiten und das Umdenken in der Landwirtschaft symbolisieren, welche durch immer größer werdende Schläge für eine Vereinheitlichung und Verarmung der Landschaft (pauschal) verantwortlich gemacht wird. Ich stelle mir in diesem Beitrag die Frage über den Nutzen sowie die (berechtigten) Nutzer*innen dieser Blühstreifen.

Was Ökosysteme leisten

Landschaften können in der Landschaftsökologie aus der Perspektive der Ökosystemleistungen betrachtet werden. Hier werden die „Leistungen der Natur“ zum Wohlbefinden der Menschen in folgenden Kategorien untersucht: regulierende, versorgende und kulturelle Leistungen (siehe hierzu zum Beispiel die Erhebung der Vereinten Nationen: Millennium Ecosystem Assessment 2005). Diese Betrachtung soll der analytischen Abwägung zwischen oft gegenseitigen Zielsetzungen in der Landnutzung dienen. Denn jede Nutzung hängt mit einer Abwägung zusammen. Zum Beispiel dient ein Maisacker insbesondere der Versorgung, also tierischer bzw. menschlicher Ernährung und bäuerlichem Unterhalt. Ein Blühstreifen wiederum soll der Diversität und somit einer (Selbst-)Regulierung des Ökosystems dienen. Gleichzeitig erfüllen Blühstreifen kulturelle Leistungen wie Erholung und Ästhetik. Schutz und Pflege solcher komplex zusammenhängenden ökosystemaren Leistungen werden mit unterschiedlichen Förderinstrumenten der Europäischen Union und der Bundesländer unterstützt. Denn es handelt sich um die Bereitstellung von öffentlichen Gütern, also für alle Bürger*innen, und somit um das Recht auf ein gesundes Leben, wie zum Beispiel aufgrund der Fruchtbarhaltung der Böden oder dem Zugang zu sauberem Wasser.

Gemeingüter werden gemacht

Besonders prominent seit Elinor Ostrom 2009 der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen wurde für ihre Forschung über die institutionellen Bedingungen einer erfolgreichen gemeinschaftlichen Verwaltung von natürlichen Ressourcen (Ostrom 2000) stehen immer wieder die gegensätzlichen Argumente zur Diskussion zwischen der „Tragik der Allmende“ (Hardin 1968) oder „Was mehr wird, wenn wir teilen“ (Ostrom 2011). Im ersten Fall nutznießen einige, was andere geschaffen haben bzw. nimmt jede*r am Ende so viel, wie er*sie kann, von einer Ressource, bis sie schließlich übernutzt wird. Im zweiten Fall geht es grundsätzlich darum, wie Institutionen gebildet werden können, welche koordinieren, wer die Güter schafft und pflegt, wie und wem sie zur Verfügung stehen, und wer sie nutzt bzw. nutzen darf, so dass alle Beteiligten zu ihrem Recht kommen. Das für mich außerordentlich Interessante an dieser Auseinandersetzung ist, dass weder für die Güter noch für die sie schaffenden Institutionen eine endgültige, abgeschlossene Zuordnung festgelegt werden kann (Moor 2011), sondern, dass die Regelungen situationsabhängig sind und immer wieder ausgehandelt und angepasst werden sollten. So auch bei den Blühstreifen.

Schilder wie auf dem obigen Foto -jedes mit Hand gemalt und jedes ein Unikat, wie ich erfuhr- stehen in den Blühstreifen am Wegesrand meines Heimatorts. Sie sind an Passant*innen gerichtet, die immer wieder einmal die Blumen pflücken. Und es stellt sich mir unmittelbar die Frage, warum sie es tun – und ob sie das dürfen?

Die Gaben der Natur

Ein erster Beweggrund, die Blumen zu pflücken, könnte der Trieb sein, sie zu besitzen. Es kommt bei den Pflücker*innen möglicherweise kein Schuldgefühl auf, denn die Blumen werden als wildwachsend verstanden in dem Sinne, dass niemandem durch das Pflücken ein Profit entgeht, da sie ja nicht geerntet und verkauft werden sollen, sondern „nur“ am Wegesrand stehen. Ein solches Verhalten wäre aus meiner Sicht dennoch ein typischer Fall der Tragik der Allmende – und würde darüber hinaus wahrscheinlich nicht aus der Not heraus entstehen. Zwar können wir die genauen Beweggründe der Passant*innen nicht wissen. Doch ist es bei Blumen eher unwahrscheinlich, dass sie aus einer Not heraus gepflückt werden müssen.

Weiterhin könnten die Passant*innen den Impuls fühlen, wildwachsende Blumen zu pflücken, weil sie schön sind, und sie sich über diese Gabe der Natur erfreuen. Dieser menschliche Trieb kann einen tiefen Sinn haben, wie ich in meinen Forschungsaufenthalten bei Gemeinschaften von Bergbauern und -bäuerinnen erfahren durfte (Steinhäuser 2020): Es würdigt den Anderen, in diesem Fall die Natur, ein Geschenk, wie es die Blumen sind, dankbar entgegen zu nehmen. Diese Praktik ist nicht nur in den von mir untersuchten abgelegenen, naturnahen Gemeinschaften üblich, auch hier im Münsterland und vielerorts findet das Erntedankfest statt. Da geht es zwar nicht um die Gaben einer wilden Natur (falls wir eine solche annehmen wollen), dennoch geht es um die „Mutter Erde“ mit ihrem Lebensrhythmus, Jahr um Jahr, der Leben schenkt und unser Leben ermöglicht – und an diesem Lebensrhythmus möchte man teilhaben.

Doch auch die Blühflächen sind nicht wild, obwohl sie manchmal als Wildblumen bezeichnet werden. Vielmehr handelt es sich meist um gezüchtetes, im besten Fall regionales Saatgut. Die Vielfalt wurde von den Menschen (liebevoll) ausgewählt, zusammengestellt und ausgesät. Es handelt sich also nicht um Wildblumen in dem Sinne, dass sie gewachsen sind, wo sie wollten, sondern um ein kulturelles Gut. Doch selbst wenn sie annähernd Wildnis wären, wie zum Beispiel in einem Nationalpark, so wäre es dort nicht erlaubt, sie zu pflücken.

Darf man in den Blühstreifen pflücken?

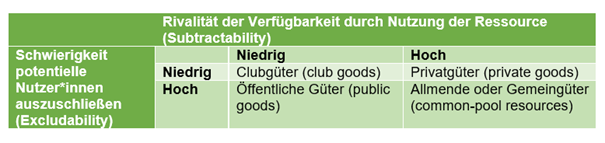

Natürlich könnte man vor dem Pflücken nachfragen, ob man das darf. Doch wen sollte man fragen? Wem gehören die Blühstreifen? In diesem Zusammenhang wird im sog. „Güterquadrat“ beispielhaft zwischen vier typischen Arten von Gütern unterschieden, je nachdem, wem sie gehören, wer von der Nutzung ausgeschlossen werden darf bzw. ob deren Nutzung in Rivalität mit der Nutzung durch andere steht. Der Übergang ist gleitend. Denn wie bereits erwähnt, werden Gemeingüter durch Institutionen geschaffen. Je nachdem, wie eine Ressource, zum Beispiel das Wasser, verwaltet wird, kann es ein privates oder ein gemeinschaftliches Gut sein und woanders im Güterquadrat verortet werden (siehe zum Beispiel Moor 2011).

Wenn wir dieses Güterquadrat nun auf die Blühstreifen anwenden, so werden einige aus privater Eigeninitiative auf den eigenen Feldern angelegt. Dann handelt es sich um ein Privatgut, auch wenn es am Straßenrand liegt und somit an den öffentlichen Raum grenzt. Andere Blühstreifen entstehen durch Patenschaften der Bürger*innen, d.h. viele Menschen tragen einen bestimmten Geldbetrag bei und die Landwirt*innen stellen entsprechende Flächenanteile bereit und legen die Blühstreifen an. Dann entspräche es etwa einem Clubgut, obgleich der Blühstreifen für die Allgemeinheit angelegt wurde und das Gut nicht die Blume an sich, sondern der Genuss ihrer vielfältigen Schönheit ist. Es könnten auch anteilig Fördergelder der EU eingeflossen sein. Doch selbst wenn der Blühstreifen somit durch einen klitzekleinen Beitrag von jedem*r EU-Bürger*in finanziert wurde, ist es nicht Sinn der Sache, dass sich jede*r von uns eine Blume holt. Denn das öffentliche Gut ist nicht der Blühstreifen an sich, sondern die Bereitstellung eines Lebensraums für die Insekten, um für eine höhere Vielfalt in der Landschaft zu sorgen, was zu mehr Resilienz des gesamten Systems und zum Recht auf ein gesundes Leben führen soll.

Mit meinen Gedanken möchte ich niemanden die Freude nehmen, eine Blume zu pflücken. (Obwohl man sich auch allein vom Ansehen an ihr erfreuen könnte.) Zudem ist fraglich, wieviel Blühstreifen tatsächlich zum Erhalt der Biodiversität beitragen, denn dies hängt von vielen Faktoren ab, wie dem Zeitpunkt der Mahd oder der Zusammensetzung der Arten – nicht immer sind die schönsten Blumen die Nützlichsten zur Schaffung von Lebensräumen für Insekten. Hierzu wird auch an unserem Institut aktuell viel geforscht und Wissen ausgetauscht. Was mich vielmehr an dem selbstgebastelten Schild (s. Beitragsbild) tief berührt hat, ist, dass ich aus den Worten der Kinder herauslese, dass in ihren Augen auch unsere Mitwelt, in diesem Fall die Bienen, Teil der Gemeinschaft sind und ein Recht auf ein gesundes Leben haben.

Über die Autorin:

Dr’in Cornelia Steinhäuser ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Angewandte Landschaftsökologie und Ökologische Planung am Institut für Landschaftsökologie. Sie forscht und lehrt zur Agroökologie. Diese ist nicht nur eine nachhaltige Form der Landwirtschaft, sondern strebt darüber hinaus die Transformation des Agrar-Ernährungssystems an, was auch eine gesellschaftliche Transformation voraussetzt. Hier hat Cornelia Steinhäuser besonderes Interesse an der ethnographischen Erforschung von Entwicklungen in den Mensch-Natur-Beziehungen bei der Transition zur Agroökologie.

Beitragsbild:

Münsterland, August 2020, aufgenommen von Cornelia Steinhäuser (©)

Quellen:

Hallmann, Caspar A.; Sorg, Martin; Jongejans, Eelke; Siepel, Henk; Hofland, Nick; Schwan, Heinz et al. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. In: PloS one 12 (10), e0185809. DOI: 10.1371/journal.pone.0185809.

Hardin, Garrett (1968): The tragedy of the commons. In: Science 162 (3859), S. 1243–1248. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243.

Moor, Tine de (2011): From common pastures to global commons: a historical perspective on interdisciplinary approaches to commons. In: Nat. Sci. Soc. 19 (4), S. 422–431. DOI: 10.1051/nss/2011133.

Ostrom, Elinor (2000): Collective action and the evolution of social norms. In: Journal of Economic Perspectives 14 (3), S. 137–158.

Ostrom, Elinor (2005): Understanding institutional diversity. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.

Ostrom, Elinor (2011): Was mehr wird, wenn wir teilen. Vom gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter. Unter Mitarbeit von Silke Helfrich. München: oekom verlag.

Steinhäuser, Cornelia (2020): Mountain farmers’ intangible values foster agroecological landscapes. Case studies from Sierra Santa Victoria in northwest Argentina and the Ladin Dolomites, northern Italy. In: Agroecology and Sustainable Food Systems 44 (3), S. 352–377. DOI: 10.1080/21683565.2019.1624285.